2024.05.28

足底筋膜炎

-

足の裏が痛い

-

運動時に土踏まずあたりが痛い

-

長時間歩くと足の裏が痛い

足底筋膜とは、かかとの骨からはじまり足の指へ放射状に繋がっている繊維組織の束のことです。

足裏に大きな負荷がかかりすぎることによって引き起こされる炎症のことで、この炎症が痛みを引き起こします。

椅子に座り片足を膝の上に乗せ、親指を反らします。

その後、手の親指で足の裏を押していき、土踏まずとかかとの端(指側)に痛みが出るようなら可能性があります。

また、立った状態からかかとを床につけたままゆっくり腰を下ろしていったときに痛みが出る場合も可能性があります。

原因として多いのはマラソンやテニスなど走り回ることが多いスポーツで足底筋膜に負荷がかかりすぎてしまうことで痛みが出ます。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.05.21

肉離れ

肉離れとは、スポーツや日常生活の中で筋肉が急激に引き伸ばされ、筋肉の一部もしくは全部が切れてしまった状態の事を言います。

1.大腿四頭筋 =太ももの前側の筋肉

2.大腿二頭筋 =太ももの裏側の筋肉

3.下腿三頭筋 =ふくらはぎの筋肉

※身体(体重)を支えているため、大きなストレスがかかっているので脚の筋肉に起こりやすい。が上肢や腹筋などにも起こることがあります。

運動中に強烈な痛みが生じ、歩行困難になった場合は、肉離れを疑ってください。

ダッシュした時などに「ブチッ」という音が聞こえることもあります。

筋肉のケガの原因のほとんどがケア不足による疲労です。筋肉は疲れると本来の力が出せないだけではなく、柔軟性も低下するので、少しの負荷でも損傷しやすくなります。

疲労していなくても、ストレッチ不足により柔軟性が低下している人は、劣化したゴムが切れやすいのと同じように、肉離れを起こしやすいです。

筋肉の柔軟性に問題がなくても、筋肉が持っている以上の力で引き伸ばされた場合は耐えきれずに切れてしまいます。

大腿四頭筋・大腿二頭筋は骨盤に付いています。骨盤が歪んでしまうと筋肉に力が入りづらくなり本来の筋力を発揮できなかったり、柔軟性が低下したりします。

・痛めた筋肉をセルフマッサージ

・痛いところを温める

・ストレッチ

・痛みをガマンして運動する

肉離れは、筋肉が切れて筋組織の中で出血を起こします。この出血が筋肉の腫れ(腫脹)になりますので、少ないほうが治療期間も短くなります。

上記は、

血行を促進してしまうので出血があった場合、悪化します。

また、ガマンしてしまうと筋肉が固まり周囲の組織と癒着したり、出血した血液が血種(血の塊)になって、筋肉が骨化する骨化性筋炎を起こすこともあります。

骨化性筋炎を起こすと治るのに3か月以上かかります。

・運動を即時中止する

・氷や冷水で患部を15分以上冷やす(湿布では冷却力がないので、必ず氷または冷水で冷やしてください)

・とにかく安静

・なごみ整骨院に来院

・痛みが強く、体重をかけられない

・ケガした筋肉を伸ばしたり、力を入れたりすると痛みが強くなる

・断裂した部位がへこんで内出血を起こす

・断裂部位を中心に熱を持って熱く感じる

受傷直後は、急性期の炎症を抑えるためにRICE処置が基本になります。

また、携帯用電気治療機をレンタルし、24時間電気治療をします。

出血を抑えるために圧迫包帯をします。

炎症期が収まったら、硬くなった筋肉を筋膜リリースして本来の柔軟性に近づけます。

柔軟性が出てきたら、筋力を取り戻すリハビリをします。

最初は簡単な運動から、徐々に強度を上げていきます。

筋肉の再生には、時間がかかります。

具体的な流れとしては

1.炎症の消失

2.断裂部の仮癒合

3.断裂部の癒合

4.断裂部の筋細胞の再生

という段階を踏みます。

1,2の時は痛みを感じることが多いです。

3になるとほとんど痛く無くなりますが、4の筋細胞の再生まで治療をしないと強い力に耐えることが出来ません。

3で治療を中止すると、再度肉離れを起こしやすくなります。

「肉離れはクセになる」というのは、3で治療を中止してしまって適切な治療をできなかった結果によるものなのでしっかり治療をするように気を付けましょう。

肉離れを起こしてしまった、過去の肉離れをしたところが痛むなどのお悩みがある方は、なごみ整骨院にご相談ください。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.05.21

四十肩五十肩

-

激痛で肩や腕が上げられない

-

肩や腕が後ろに回すことができなくなった

-

肩の付け根がずきずきと痛む

-

肩がまっすぐ上げられない

-

寝ている時に痛みで起きてしまう(夜間痛がある)

-

肩が痛くて洋服の着替えがスムーズに行えない

-

痛みが治まらず日常生活に支障が生じる

四十肩・五十肩は読んで字のごとく、40代・50代の中年以降の方に多く発症するもので、正式には『肩関節周囲炎』と言います。

もちろん20代・30代や60歳を過ぎてからも発症することもあります。

明らかな発症原因はわかっていなく、未解明なところもありますが、生活習慣やストレス、加齢やホルモンバランスの変化、姿勢不良により、肩の関節やその周囲の筋肉・腱などの組織が硬く変性することで炎症や痛みを引き起こすと考えられています。

発生しやすい方の傾向としては、日常的に肩を酷使している方、または猫背の方は発症するリスクが高まります。猫背になると背中が丸くなることで、肩が内巻きになり肩の動きが悪くなってしまうからです。

四十肩・五十肩は、「突然肩が痛くて、上らなくなった」「ケガした覚えがないのに腕を上げようとしたら痛くなった」など、何も前触れもなく痛むことがあります。

痛みの程度により病期があり、それぞれの時期により症状も異なります。

痛みがとても強い時期で、明らかなきっかけもなく、急速に肩に強い痛みを生じます。

なにをしなくてもズキズキと痛んだり、夜寝ていても夜間痛を伴います。

痛みが治まるまで数日~数週間かかることがあります。

炎症期の強い痛みがやわらぎ、肩まわりの動きが悪くなる時期で、肩を少し動かすことが出来ますが、動かすたびに肩関節が鈍く痛み、肩関節の動きに制限が出てしまい、結髪動作(髪を結んだり、洗髪をしたりといった動作)・結帯動作(帯を結んだり、ズボンを引き上げる動作)など、日常生活の動作に支障が出てきます。

固まってしまった関節が徐々に動きの制限がなくなり、動かしての痛みもなくなるため、

ストレッチや運動を行い肩関節の可動域を広げていく期間です。

個人差はありますが、症状が治まる期間は、数週間~1年以上かかってしまうこともあります。

症状を長引かせないためにも、早期より治療を行うことが大切です。

まずは痛みの分類を把握し病期を判断することで的確な治療を行います。

激烈な痛みを伴う炎症期であれば、炎症を取り除くために最新の電気治療器『ハイボルテージ』や『超音波治療器』で痛みを抑え、筋膜の癒着をはがすために筋膜リリースや鍼・灸治療を行い、除痛を促していきます。

炎症が治まってからは拘縮期に入るので、肩関節が固まってしまうのを防いでいきます。

痛みによって歪んだ骨格を矯正して関節の可動域を広げ、癒着して縮こまった筋肉・筋膜に対し、鍼・灸治療、筋膜リリースストレッチなど、筋膜調整を行い、日常生活に支障が出ないよう治療をします。

また、骨盤を中心に全身のバランスを整えることで、巻き肩などを矯正し、肩に負担のかからない姿勢を作り、早期回復を目指します。

四十肩・五十肩は放っておけばいつか治ると思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、必ず治るわけではありません。

自己判断で放置をすると、痛みは減っても可動域制限などの症状が残ってしまうことがほとんどです。

また、痛みがある状態で動かしたほうが良いからと言って無理やり不適切な運動を行うと、症状が悪化して回復が遅れてしまうので注意が必要です。

四十肩・五十肩は、できるだけ早く症状の鑑別を行い、病期に対する適切な治療とリハビリを行うことが大切です。

肩が突然上らなくなってしまった方や肩の強い痛みやしびれが出た方は、なごみ整骨院にご相談ください。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.05.08

変形性膝関節症

-

膝が曲げられない

-

朝寝起きの一歩がなかなか出せない

-

杖がないと歩くのが不安だ

-

膝のお皿が痛くて歩けない

-

階段の昇り降りがつらい

-

長時間の歩行がきつくなってきた

-

椅子から立ち上がるのがひと苦労

-

正座ができない

変形性膝関節症は、高齢の方や肥満症の方に多く発症していますが、下肢の筋力低下、特に大腿四頭筋の筋力低下で起こることが多いです。

大腿四頭筋は、太ももの前側の大きな筋肉で膝を伸ばすときに使う筋肉です。

この筋力が低下すると膝を前側で支えられなくなり、関節や骨に体重がかかるようになります。

すると膝関節の中にある半月板という軟部組織がすり減り、さらに負担がかかり続けると骨自体も変形するのです。

変形性膝関節症は、膝が変形することで歩行も乱れてしまいます。

それによって、おしりの筋肉の負担が大きくなり、骨盤の歪みや腰痛を発症することもあります。

変形性膝関節症は、放っておいてもよくなることはありません。

それどころか関節の炎症が強くなって、今よりも歩くのが困難になって、腰や股関節を二次的に痛めてしまうこともあり、最悪の場合は手術ということも考えられます。

膝が痛くなるのは歳のせいと言われる方が多く、治らないと思っている方も多いですが、膝周囲の筋肉を見直すことで痛みを改善することができます。

長年お悩みの方はぜひ一度なごみ整骨院にご相談ください。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.04.23

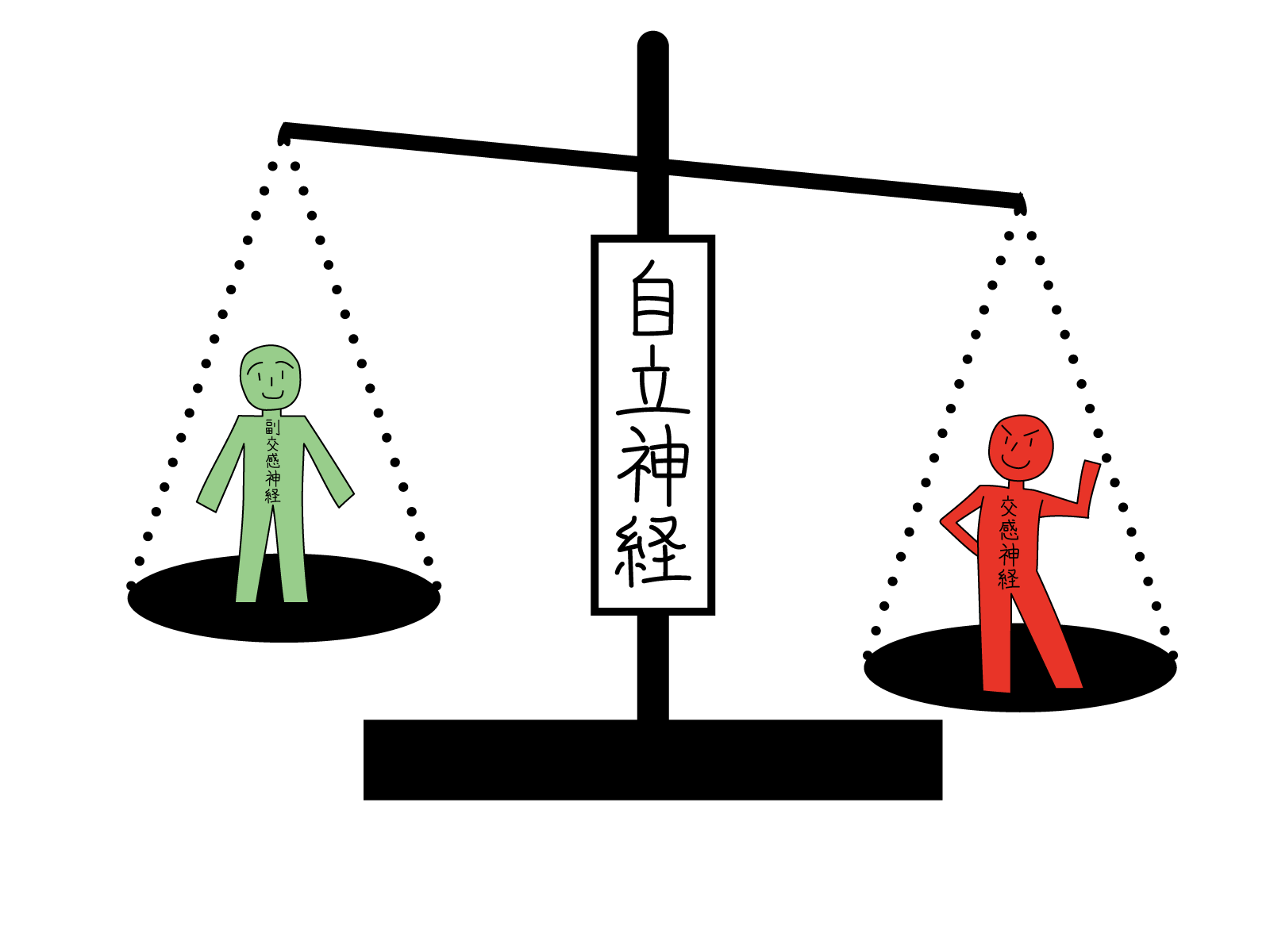

自律神経の乱れ

-

朝起きると首が動かない

-

首が痛くて布団から起き上がれない

-

うがいをする時に上を向けない

-

車の運転で後ろを振り向く時に首が痛い

-

首だけではなく腕や背中も痛い

-

いろいろな枕を使ったが首の痛みが変わらない

-

以前に交通事故で首のむち打ちをしたことがある

自律神経が乱れると、疲労感 頭痛 睡眠障害 動悸 息切れ 便秘 頻尿 手足の冷え 首肩などの関節の痛み など様々な症状が現れます。

それらが悪化してくると自律神経失調症などになってしまうこともあります。

自律神経が乱れる原因としては、生活習慣の乱れ 過度なストレスやストレスに弱い体質 生活や仕事などの環境の変化 女性の場合は女性ホルモンの影響などがあります。

鍼灸施術は自律神経の働きを良くし、自分の持っている自然治癒力を高める効果が期待できます。

原因のわからない不定愁訴でお悩みの方は鍼灸施術をお試しください。

慢性的な肩こりがある方は寝違えを起こしやすい傾向にあります。

肩こりというのは、首や肩・背中の周りの筋肉が過緊張を起こしてしまうことを言います。

筋肉が固くなると、関節の可動域も制限されます。

この状態で首に負担のかかるような体勢で寝てしまうと、関節や筋肉に無理な力がかかり寝違えを起こしてしまいます。

人は、精神的なストレスが大きくなると全身の筋肉・筋膜が緊張してしまいます。

これにより、肩こりと同じように関節の可動域が制限されて寝違えを起こしやすくなります。

運動不足になると筋力低下を起こします。

筋力が衰えると睡眠時の寝返りが少なくなります。

寝返りは

〇睡眠中に同じ姿勢でいることによって起こる血行不良を防止する働き

〇同じ姿勢でいることによって起こる骨格の歪みを防止する働き

があります。

寝返りが少なくなると血行不良や骨格の歪みから筋緊張が強くなり、結果的に寝違えを起こしやすい状態になります。

寝違えは日常生活で支障がない時は放置しがちな症状ですが、そのまま放っておくと症状が悪化して、首だけではなく腕や背中まで痛くなってしまうこともあり強い痛みに長時間悩まされることもあります。

また、痛みがなくなっても、筋緊張や関節の可動域制限が残り、すぐに寝違えを起こしてしまうこともあります。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.04.22

腱鞘炎

-

子供を抱っこしていると手首が痛い

-

家事をしていると手首が痛い

-

手首が痛くて重いものが持てない

-

手首が痛くてスマホが使えない

-

仕事をしている時に手首が痛む

-

指を曲げるとカクッとなって痛くて伸ばせない

-

物を強く握れない

腱とは、人体の中で筋肉と骨をつないでいる組織のことで、腱鞘とは腱が筋肉に引っ張られて動く時に安定して動けるように支えてくれるトンネルのような組織のことです。

腱鞘炎とは、手首や指の使い過ぎにより、この腱鞘と腱が擦れて炎症を起こすことを言います。

正式には「狭窄性腱鞘炎」といい、「ドケルバン病」、「弾発指(ばね指)」と呼ばれるのもこの腱鞘炎の一種です。

手首の親指側に痛みが起こる腱鞘炎で、親指の使い過ぎによって親指を動かす「長母指外転筋腱」と「短母指伸筋腱」の腱鞘炎のことで親指を握りこんだり、物を持ったりするときに痛みが強くなります。

指の屈筋腱に起こる腱鞘炎で、肥厚した腱が、指の付け根のところで引っ掛かり、パチンとばねのようになる症状が特徴的です。

・妊娠中や出産後の女性、更年期の女性など、ホルモンバランスに変化のある時期の方

・デスクワークなどで親指を酷使している方

手首を目いっぱい曲げた状態で、手指を開いたときに痛む方はドケルバン病の疑いがあるので、早めの受診をおすすめします。

手の平側の指の付け根を押さえた状態で指の曲げ伸ばしをすると、しこりを触れることができると思います。

しこりを触れた時に痛みを伴うこともあり、その場合は早めの受診をおすすめします。

「ドケルバン病」や「弾発指」は、指の使い過ぎによって起こります。

放っておいても悪化するだけです。

悪化してしまうと指が動かなくなったり、二次的な手関節の障害や肘の痛みが発生してしまうことがあります。

症状が軽いうちに適切な処置をすることで早期回復につながります。

痛みが長引いて慢性化している方も適切な施術で症状の改善が見込めますので、手首の腱鞘炎でお悩みの方は、なごみ整骨院にご相談ください。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.04.09

シンスプリント

中高生のお子さんの脚にこのような症状ありませんか?

-

すねの内側が腫れている

-

押すと痛がる

-

ランニングをするとすねが痛む

-

運動後すねが痛む

-

歩くだけでもすねが痛い

-

ふくらはぎの筋肉がカチカチ

-

足の裏が痛む

シンスプリントとは、日本語では「脛骨疲労性骨膜炎」といいます。

すねの骨を包んでいる骨膜が疲労により炎症を起こした状態のことを言います。

代表的な症状は、すねの内側の下側1/3(内くるぶしの上15㎝)辺りが、腫れて痛みます。

ひどくなると、歩行時にも痛むようになります。

ダッシュやランニング、ジャンプを繰り返す、陸上競技、サッカー、バスケットなど、よく見られます。

シンスプリントの原因は、足底のアーチの歪みによる下腿の筋肉の過緊張です。

人間の足の裏は、「内側縦アーチ」「外側縦アーチ」「横アーチ」の3つアーチ構造によって支えられています。

このアーチが崩れることにより、ふくらはぎの筋肉に負担がかかり過緊張を起こします。

ランニングフォームの崩れや外反母趾などで、内側縦アーチが崩れてしまうと、土踏まずを保つことが出来ずに内くるぶしが下がり、下腿にあるヒラメ筋や後脛骨筋という筋肉が脛骨を引っ張るように緊張し、骨膜炎を起こします。

シンスプリントを放っておくと、骨膜の炎症が強くなり、骨膜損傷を起こします。これが、いわゆる「疲労骨折」です

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.02.15

ヘルニア

-

常に脚に違和感がある

-

前かがみになると太ももの裏側がしびれてしまう

-

重たいものを持つのがしんどい

-

コルセットをしないと不安

-

足がしびれて歩くことがつらい

-

寝返りを打つと痛くて起きてしまう

-

病院でもらった痛み止めが効かない

-

ブロック注射を打っても効果がわからない

-

足に力が入らず踏ん張れない

-

手術するしかないと言われた

脊柱は缶詰のような椎骨が連なってできているのですが、椎骨と椎骨の間には「椎間板」というクッションがあります。

この椎間板の中身が飛び出したものをヘルニアといい、このヘルニアが脊髄または脊髄から出てくる神経を根元で圧迫して痛みやしびれなどの症状を起こします。

これが腰に起こったものを「腰椎椎間板ヘルニア」といいます。

腰に痛みが出た時や下肢にしびれや違和感が出た時に多くの方が整形外科に行かれます。

そこでレントゲン検査をして、「腰の骨の関節が狭くなっているからヘルニアですね。」

と言われた場合、注意してください。

もし腰だけが痛いならば、ヘルニアではない可能性が高いです。

「腰が痛いのはヘルニアのせい」は間違っています。

ヘルニアの症状は、下肢の痛み、しびれ、筋力低下、感覚鈍麻などがありますが、腰に痛みが出るというのは別の原因があります。

ヘルニアが出ていても症状がない方もいます。

画像検査でヘルニアの有無を確認し、徒手検査でヘルニアによる神経症状が一致して初めてヘルニアの診断となります。

※成人の方の7割は無症状のヘルニアを持っているという研究成果もあります。

整形外科で画像のみでヘルニアと診断され、神経痛の薬を飲み、腰椎けん引をしているが改善しない方は、他に原因がある「ヘルニアもどき」の可能性が高いです。

まずは本当にヘルニアなのかを判断する必要があります。

ヘルニアによる神経症状がおしりや脚に出ていてあまり改善しないのであれば、施術方法があっていないかもしれません。

ヘルニアの方に必要な治療法とは、神経の炎症を抑えるロキソニンなどの消炎鎮痛剤やブロック注射、神経抑制剤のリリカといった薬ではなく、ヘルニアの根本的な原因を改善することです。

上下の背骨が連なってできた脊髄が通る背骨の中の空洞を脊柱管と言います。

この脊柱管が加齢に伴う背骨自体の変形や背骨についている靭帯の肥厚などで狭くなり、脊髄が圧迫された状態を脊柱管狭窄症と言います。

代表的な症状に、歩行中に痛みやしびれにより長く歩くことができなくなり、座ったり休んだりすると痛みやしびれが軽減する「間欠性跛行」があります。

おしりの大きな筋肉の大殿筋の下にある梨状筋は、腰から出てくる坐骨神経を横切るように走行しています。

この梨状筋が外傷や使い過ぎからの疲労で過緊張を起こし、坐骨神経を圧迫して起こる下肢の痛みやしびれを「梨状筋症候群」といいます。

脚を組んだり、あぐらをかいたりすると痛みやしびれなどの症状が出る方は「梨状筋症候群」が疑われます。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土

2024.01.23

鵞足炎

-

膝の内側が痛む

-

屈伸運動をすると膝の内側に違和感がある

-

運動をすると膝の内側に痛みが出る

-

O脚で膝が痛い

-

X脚で膝が痛い

鵞足とは、膝の内側ですねの骨の上端部辺りを指します。

鵞足には、縫工筋、薄筋、半腱様筋の3つの筋肉が付着しています。

この腱のついた形がガチョウの水かきのように見えるので「鵞足」と呼ばれています。

1.縫工筋 :股関節の屈曲、外転、外旋=あぐらをかく動き

2.薄筋 :股関節の内転、屈曲=足を内側に入れる動き

3.半腱様筋:股関節の伸展=足を後ろに蹴る動き

このように、それぞれが股関節の動きに関係するため、鵞足は下半身の動きの大半で負担がかかることになります。

この鵞足部が炎症を起こす疾患を鵞足炎といいます。

〇膝の内側の鵞足部を押すと痛みがある

〇膝の内側を中心に腫れる

〇階段の昇り降りで痛む

〇運動時、運動後に膝の内側が痛む

〇膝に力が入ると痛む

鵞足炎は、膝の曲げ伸ばし動作の繰り返しにより、鵞足部に付着する筋肉の腱と脛骨上端が擦れることで炎症が発生します。

スポーツや日常生活の中で使い過ぎ(オーバーユース)、ウォーミングアップ不足、負担のかかる姿勢、O脚やX脚などが原因です。

ランニングなど膝に体重がかかった状態で脚を後ろに蹴る動作の反復により、半腱様筋を中心に緊張し痛みが出ます。

また走りすぎで大腿四頭筋の働きが低下し、その補助筋の縫工筋の緊張が強くなって起こることもあります。

十分な準備運動をしないで運動をすると、身体が温まらずに硬いままでの運動になるので、鵞足部が必要以上に引っ張られた状態になり、脛骨と擦れやすくなって炎症を起こします。

腰痛などで骨盤が開いた状態でいると股関節が外旋(膝が外を向く)するので、膝を内側に入れるように歩くことにより、薄筋を中心に緊張し痛みが出ます。

O脚

O脚の人は、歩く時につま先が外側を向きます。

(いわゆるガニ股)すると、踵の外側から着地して膝が外回りして地面をけるので、半腱様筋・薄筋の緊張が強くなり炎症を起こします。

※日本人はO脚が多い

X脚

X脚の人は、膝の内側がくの字に曲がるようになるので、膝の内側に負担が大きくなって炎症を起こします。

このようにスポーツだけでなく、日常生活の中でも発生する可能性があります。

※初回は初診料1,300円が別途かかります

※施術可能日 本八幡院 月 水 金

菅野院 火 木 土